Mahyuddin DT. Sutan Maharaja Sebagai Penggerak Ekonomi Perempuan di Minangkabau Awal Abad ke-20 (2-Habis)

Oleh: Addi Arrahman Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Perempuan dan Ide Kemajuan Dt. Sutan Maharaja

Peran Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja sebagai penggerak ekonomi perempuan Minangkabau pada awal abad ke-20 tidak terlepas dari gagasan kemajuan yangdisuarakannya. Pada dasarnya, ‘kemajuan’ merupakan diskursus utama pada saat itu. Kehadiran ulama muda yang datang dari Mekah, pada umumnya murid Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, membawa arus perubahan di bidang pendidikan, dari surau ke madrasah. Selain itu, adat alam Minangkabau yang tidak sesuai dengan syariat ditinggalkan. Pada kutup yang berbeda, Dt. Sutan Maharaja justeru berpandangan bahwa adat alam Minangkabau sesuai dengan semangat kemajuan. Dia khawatir terhadap lahirnya neo-paderi yang membawa ajaran Wahabi di alam Minangkabau (Oetoesan Melajoe, 30 Desember 1921). Debat terbuka kedua kelompok ini mewarnai relasi sosial masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20. Dalam keadaan seperti ini, pendidikan barat dan Islam “modern” secara cepat berkembang pesat di alam Minangkabau, dan arus merantau dengan motif pendidikan juga semakin menguat (Abdullah, 1984).

Terbentuknya mentalitas “materialistic” di tengah masyarakat pasca sistem tanam paksa, menguatnya tekanan kelompok Islam modernis, dan berkembangnya budaya sekuler dari pelajar yang berpendidikan barat, adalah suasana yang mendesak kelompok adat yang “literi” naik gelanggang. Dt. Sutan Maharaja tampil membawa ide “revolusi adat yang demokratis” (adat democratic revolution) (Abdullah, 1972). Surat kabar menjadi gelanggang silang pikiran antar kelompok tersebut. Melalui surat kabar, Dt. Sutan Maharaja menentang regent dan kelompok aristokrat lain yang merusak tatanan adat alam Minangkabau. Kemajuan tidaklah dipahami sebagai upaya membatasi diri dari dunia luar, sebaliknya bagaimana mewujudkan tatanan ideal adat alam Minangkabau atau “Kejayaan Gunung Merapi”. Melalui ide inilah, tulis Taufik Abdullah, Dt. Sutan Maharaja “…not only made progress an adat imperative, but also responded to his personal need to social recognition.” (Abdullah, 1972, hlm. 222).

Semangat “menjadi maju” menjadi topik yang sering ditulis di dalam surat kabar Soenting Melajoe, terlebih pada periode awal penerbitannya. Cukup banyak indikator kemajuan yang dibahas, namun setidaknya ada tiga yang kunci utamanya. Pertama, perihal membaca dan menulis. Sebelum Soenting Melajoe terbit, kepandaian membaca dan menulis bagi perempuan adalah sesuatu yang dianggap tidak penting. Seorang penulis dari Fort de Kock menjelaskan “baroe sadja kita moelai memboeka mata, telah ada poela pertengkaran orang mengatakan ta’ bergoena kita menoentoet kepandaian.” (Soenting Melajoe, No. 10, 7 Augusts 1912). “…moestahil! Perempoean pandai poela mengarang, karena itoe tidak dapat dikatakan hiba hati, bertjampoer maloe jang tidak semana mana!” tulis Aniar, seorang murid sekolah I Fort de Kock (Soenting Melajoe, No. 8, 24 Augusts 1912). Ekspresi kesadaran baru ini menunjukkan bahwa kepandaian membaca dan menulis menjadi titik tolak kebangkitan kaum perempuan di awal abad ke-20. Terhadap mereka yang merendahkan “kemajuan” itu, Dt. Sutan Maharaja menulis:

“Orang jang tjinta bangsanja, tentoelah selaloe akan memoekoel tjanang, membangoenkan bangsanja, menjeroekan soedah terdjadi kemadjuan di negeri ini, di negeri itoe, soepaya boleh terbangoen poela bangsanja di satoe2 negeri jang masih tertidoer beloem bangoen itoe, dan lagi soepaja terbit poela goti jang beloem bangoen itoe, tidak maoe akan tertjitjir di belakang…” (Soenting Memajoe, No. 1, 4 Janoeari 1913)

Kedua, kesadaran pentingan sekolah atau pendidikan. Keinginan pandai membaca dan menulis menimbulkan kesadaran baru kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan di bangku sekolah. Keadaan ini juga sejalan dengan semakin banyak sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akan tetapi, pandangan negatif tentang pentingan pendidikan bagi kaum perempuan saat itu masih sangat tinggi. Sebab itulah, semangat zaman kemajuan yang disuarakan surat kabar Soenting Melajoe mampu membangkitkan kesadaran ini. Seruan supaya kaum perempuan untuk belajar disekolah tidak hanya ditulis dalam tulisan pendek, tetapi ada juga dalam bentu syair dan pantun.

Pada Soenting Melajoe No. 11, 12 September 1912, Noer ‘Aini binti Hasan yang masih berumur sekitar 10 tahunan menulis “…patoet djadi toeladan bagi kita sekalian perempoean soepaja mendatangkan keinginan kita akan masoek di sekolah semasa kita lagi masih ketjil2 ini…” Tujuannya adalah “…djadi pandai membatja dan menoelis, djangan selamam rajatnja selaloe dilamoen gelombang kebodohan…” Tidak hanya itu, Noer menyadari bahwa dengan kemampuan membaca dan menulis, dia bisa membaca koran-koran, buku-buku, dan lainnya, sehingga “berapa banjak kita mendapat pengadjaran jang penting2 dari sitoe…”

Sitti Noer Anna bin Soetan Moehammad Sjarif, murid kelas IV Sawah Lunto menulis pantun dengan judul “Bersekolah”. Tidak sebatas ajakan bersekolah, melalui pantunnya, Sitti Noer Anna menyampaikan pesan moril pentingnya sekolah bagi kaum perempuan. Ini bisa dilihat dari penggalan pantun yang ditulisnya berikut ini:

Maksoed kita datang bersekolah,

Mentjahari kepandaian boeat fahala,

Mendjadi pokok kebedjikan segala,

Soepaja hidoep djangan bertjela.

Adjar berfikir ini dan itoe,

Mengenal jang baik satoe persatoe

Boeangkan jang boeroek kebawah batoe,

Soepaja kehidoepan sempoerna tentoe

Kalau soedah faham bersekolah,

Terhindar dari pada mara dan bahalah,

Berboeat djahat ditakoeti poela,

Soepaja djangan di koetoeki Allah.

Disekolah banjak ilmoe terdapat,

Ada jang ranggang ada jang rapat,

Timboellah poedji hilanglah oepat,

Loeroeslah tembak pandanglah tepat.

(Soenting Melajoe, No. 6, 10 Augustus 1912)

Pantun-pantun di atas menyiratkan bahwa keberadaan sekolah tidak hanya dipahami sebagai tempat mengasah kemampuan kognitif; baca, tulis dan hitung. Sebaliknya, juga sebagai wahana pembentukan karakter. Ini disadari betul oleh Sjamsiar binti Abdoelazis dari Palembang yang menulis “Kebaikan Perempoean Bersekolah.” Pentingnya perempuan bersekolah “…karena di sekolah boekannnja toelis, batja sadja jang diadjarkan, tetapi tentang tertip sopan santoen, soeka tolong menolong, kebersihan badannja, kebersihan perkakasnja…” (Soenting Melajoe, No. 16, 19 October 1912). Suara kemajuan perempuan bersekolah tidak hanya mengisi ruang media di Minangkabau, tetapi juga sampai ke Palembang, Curup, Lampung, Bengkalis, dan lainnya.

Ketiga, penguasaan keterampilan. Kemajuan perempuan juga dipahami sebagai penguasaan terhadap ragam keterampilan, seperti bertenun, menganyam, menjahit, merangkai bunga, dan lainnya. Keterampilan-keterampilan ini pada dasarnya merupakan warisan nenek moyang orang Minangkabau. Sayangnya, kata Ruhana Kuddus, “…kepandaian kita itoe tidak dimadjoekan teroes dan tidak dihimatkan soepaja kian lama bertambah haloes dan bersih perboeatannja, sampai boleh mendjadi barang perniagaan seperti di bangsa lain.” Ruhana sangat menyesali keadaan perempuan Minangkabau saat itu yang ingin meniru kemajuan bangsa lain, tapi lupa terhadap warisan budaya sendiri.

“Roepanja begitoelah keadaan kita waktoe sekarang—beringin hendak mempeladjari dan meniroe kepandaian bangsa Europa dan lain2—tetapi kepandaian nini’ moejang kita tidak diatjoehkan—tidak dihimatkan. Hendaknjan kepandaian lain kita peladjari atau kita tiroe jang mana berfaedah bagi kita, hendaknja kepandaian kita disambilak djoega.” (Soenting Melajoe, No. 10, 7 August 1912)

Kutipan tulisan Ruhana berjudul “Perhiasan Pakaian” di atas tidak hanya seruan agar kaum perempuan bergerak ke arah kemajuan dengan mempelajari ragam keterampilan. Tetapi juga menjadi oto kritik terhadap semangat kemajuan yang melupakan warisan budaya dari nenek moyang sendiri. Kesadaran seperti ini, tentu sangat dipahami oleh Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja sebagai orang yang sejak tahun 1909, telah mendirikan sekolah tenun untuk perempuan. Bahkan dia menilai kemajuan perempuan tidak hanya masyhur dengan baca-tulis saja, sebaliknya juga diperlukan keterampilan lain yang dapat menopang ekonomi keluarga.

“Soenggoehpoen demikian, soedah masjornja kepandaian anak2 koe dalam hal karang mengarang; tetapi djanglah anak2 koe loepakan: ada lagi kepandaian jang akan pemasjhoerkan bangsa kita, haroes lagi anak2koe peladjari kepandaian jang akan djadi perhadapan oleh anak2 koe beriboe-riboe banjaknja; kepandaian akan djadi perhadapan hari2 pendapat oeang; kepandaian jang akan pengoerangkan keloear oeang dalam satoe2 tahoen; karena boleh anak koe perboeat sendiri; kepandaian oentoek perhadapan jang halal; perhadapan jang moelia, perhadapan jang ta’kan meninggalkan roemah tangga…” (Soenting Melajoe, No. 29, 11 Juli 1913).

Dt. Sutan Maharaja paham betul bahwa kemajuan tidak cukup hanya memenuhi syarat literasi (baca-tulis) dan pendidikan berkebudayaan, tetapi juga memerlukan keterampilan (skill), sehingga mampu menopang kebutuhan ekonomi. Itulah sebabnya, baik surat kabar yang diterbitkannya, menjadi media paling aktif menyuarakan pentingnga ketiga hal itu untuk kemajuan perempuan di Alam Minangkabau. Sebagaimana diketahui, pada saat itu, kondisi ekonomi masyarakat masih dalam keadaan terpuruk. Pasca penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1908, krisis pangan menjadi ancaman paling nyata bagi masyarakat. Pada 1 Oktober 1920, misalnya, harga beras di Sulit Air melambung tinggi. Harga 5 cupak (1 cupak 12 thail) adalah f1 atau sama dengan f30 sepikul (Soenting Melajoe, No. 34, 1 Oktober 1920).

Keadaan ini, menurut Dt. Sutan Maharaja disebabkan oleh para kapitalis yang mengambil keuntungan dari perdagangan beras. Akan tetapi, kenaikan ini dianggapnya juga mengandung aspek positif bila mengingat kesulitan kaum petani dalam memproduksi beras (Soenting Melajoe, No. 40, 12 November 1920).

“Bertenoenlah anak2koe! Beladjar bertenoenlah anak anakkoe mana2 jang beloem pandai; karena perempoean Boegis dan perempoean Palembang itoe poen tidaklah poela pandai bertenoen sedjak dilahirkan iboenja, melainkan pandainja oleh karena beladjar djoega. (Soenting Melajoe, No. 30, 18 Juli 1913).

Pelembagaan Gerakan Ekonomi Perempuan

Bagaimana Dt. Sutan Maharaja melembagakan semangat kemajuan ke dalam gerakan ekonomi perempuan? Ada dua proses institusionalisasi gerakan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh Dt. Sutan Maharaja. Yaitu: mendirikan sekolah tenun (1909) dan Pusat Kerajinan Tenun. Sebelum menjelaskan kedua lembaga ini, penting ditagaskan bahwa Dt. Sutan Maharaja sendiri adalah seorang entrepreneur. Selain beraktifitas sebagai jurnalis, dia juga aktif dalam dunia bisnis, terutama percetakan, penjualan bahan-bahan tenun, dan lain sebagainya. Dia mendirikan toko Orang Alam Minangkabau yang keberadaannya meruntuhkan dominasi orang Cina dan Arab pada bidang ini. Itulah sebabnya, upaya dia menggerakkan ekonomi perempuan melalui kerajinan tenun, merupakan titik temu antara kepentingan pribadi dengan rekognisi sosial (Abdullah, 1972).

1. Sekolah Tenun

Pada tahun 1902, Dt. Sutan Maharaja mendirikan sekolah untuk laki-laki. Sekolah ini cukup lama bertahan, sampai dia berkeinginan mendirikan sekolah tenun untuk perempuan. Untuk itu, pada tahun 1907, dia mendirikan organisasi “Kerajinan Minangkabau, Laras Nan Dua”. Melalui organisasi ini, Dt. Sutan Maharaja mengadakan pameran, yang kemudian menjadi agenda tahunan yang dihadiri oleh pelaku usaha di Minangkabau saat itu. Organisasi inilah yang menjadi rintisan berdirinya Sekolah Tenun untuk perempuan pada tahun 1909 bersama isterinya, Sitti Amrin (Oetoesan Melajoe, 9 & 25 Maret 1914).

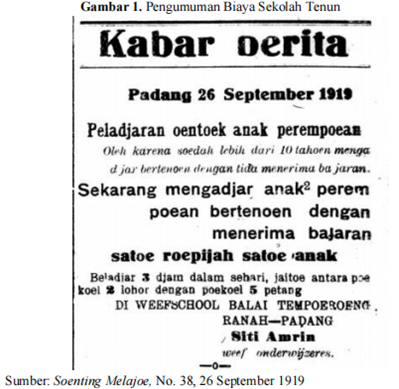

Lima orang perempuan Sulit Air dia angkat sebagai guru di sekolah tersebut. Pilihan ini cukup beralasan karena pada saat kakeknya menjadi larashoofld di Sulit Air, pemerintah Belanda terkesan dengan kemahiran perempuan Sulit Air dalam bertenun. Selain itu, ini menunjukkan bagaimana semangat Dt. Sutan Maharaja memberdayakan kaum perempuan Minangkabau. Sekolah ini bertahan cukup lama dengan tanpa memungut bayaran dari pelajarnya. Setelah sepuluh tahun, tepatnya pada 26 September 1919, Sekolah Perempuan menerima bayaran 1 rupiah per anak, belajar selama 3 jam sehari (Soenting Melajoe, No. 38, 26 September 1919).

Untuk mendukung keberadaan sekolah tenun ini, pada tahun 1913, Dt. Sutan Maharaja menderikan “Vereeniging Pemadjoekan Kepandaian Bertenun” (Soenting Melajoe, No. 47, 28 November 1913). Tujuannya adalah mempercepat tersebarnya keterampilan bertenun kepada seluruh perempuan di Minangkabau. Puncaknya adalah dengan berdirinya Sarekat Sekolah Tenun yang berdiri pada Januari 1914 (Abdullah, 1972, hlm. 223).

2. Pusat Kerajinan Tenun

Perhatian serius Dt. Sutan Maharaja dan istrinya, Sitti Amrin untuk memajukan kepandaian bertenun, menjadi inspirasi berdirinya pusat kerajinan tenun, seperti Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang (1911). Keterlibatan langsung Dt. Sutan Maharaja dalam pembentukan kerajinan tenun dapat dilihat saat dia mendirikan Kerajinan Andeh Setia di Sulit Air. Usaha bertenun ini dirintis pada Juli 1912. Saat itu, Dt. Sutan Mahara pulang ke kampungnya, Sulit Air, dan bermusyawarah dengan para ninik mamak, cerdik pandai, dan saudagar yang ada di sana. Musyawarah itu melahirkan kata mufakat untuk menghidupkan kembali kejayaan bertenun perempuan Sulit Air. Untuk itu, terkumpullah uang sebanyak f1500 yang dipergunakan untuk membeli benang dan peralatan tenun. Perempuan muda yang aktif pada saat itu adalah Siti Djalinah (Soenting Melajoe, No. 4., Hari Sabtoe 27 Juli 1912).

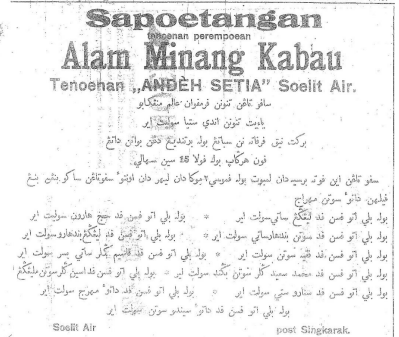

Gambar 2. Iklan Andeh Setia di Soenting Melajoe

Sumber: Iklan ini dapat ditemukan di majalah Soenting Melajoe yang terbit pada tahun 1912-1913

Andeh Setia, kemudian secara resmi ditetapkan melalui prosesi adat pada hari minggu, 6 Oktober 1912. Sejak itu, hampir setiap rumah di Sulit Air melakukan pekerjaan bertenun. Pada Agustus 1912, tercatat kurang lebih 150 orang perempuan Sulit Air yang bertenun dan mampu menghasilkan bermacam produk tenun. Produk andalan pertama adalah “sapoetangan poetih lemboet” yang diklaim bisa bersaing dengan produk buatan Palembang. Selain lebih berkualitas, harganya pun cukup terjangkau (Soenting Melajoe, No. 6, Sabtoe 10 Augustus 1912).

Keberadaan Andeh Setia, sama sekali bukanlah menjadi pesaing bagi Amai Setia di Koto Gadang. Sebaliknya, Andeh Setia menjadi inspirasi bagi perempuan di nagari lain untuk mendirikan pusat kerajinan yang sama. Pada tahun 1913, berdirilah pusat kerajinan “Kakak Saijo” di Suliki yang didirikan oleh tuan Controleur, Dominicus (Soenting Melajoe, No. 8, 13 Februari 1913). Pada tahun yang sama, di Koto nan Gadang Payakumbuh, berdirilah “Andeh Sakato”. Sekalipun bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan, Andeh Sakato juga menerima laki-laki yang ingin memajukannya. Jumlah anggotanya terus bertambah, dari hanya 14 orang menjadi 40 orang (Soenting Melajoe, No. 32, 8 Augustus 1913).

SIMPULAN

Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja memberikan perhatian lebih terhadap ekonomi perempuan karena komitmen dia terhadap gagasan kemajuan yang berlandaskan pada adat alam Minangkabau. Perempuan Minangkabau memang telah mendapatkan yang istimewa di dalam adat, akan tetapi dalam kehidupan sosial, masih tertinggal. Tidak pandai membaca dan menulis, kurang berpendidikan dan keterampilan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Dt. Sutan Maharaja mengembangkan ide kemajuan kaum perempuan. Ide ini kemudian dilembagakan dengan mendirikan Kerajinan Minangkabau Laras Nan Dua, Sekolah Tenun Perempuan, Vereeniging Pemadjukan Kepandaian Bertenoen, Sarikat Sekolah Tenun, Kerajinan Andeh Setia, dan lainnya. Atas dasar itu, Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja menjadi penggerak ekonomi perempuan pada awal abad ke-20.

REFERENSI

Abdullah, T. (1972). Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the early

decades of the twentieth century. Culture and politics in Indonesia, 179–243.

Agustiningsih, E. P. (2019). Pergerakan Perempuan di Minangkabau: Kiprah Rohana Kudus

dalam Nasionalisme Tahun 1912-1972. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 3(2), 260–275.

Amran, R. (1981). Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang. Sinar Harapan.

Asnan, G. (2015). Semen Padang dan Politik Ekonomi Kolonial. Jurnal Penelitian Sejarah

dan Budaya, 1(1), 317198.

Chaniago, D. M. (2014). Perempuan Bergerak: Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921.

Kafa`ah: Journal of Gender Studies, 4(1), 80-99–99. https://doi.org/10.15548/jk.v4i1.90

Dobbin, C. E. (2008). Gejolak ekonomi, kebangkitan Islam dan gerakan padri: Minangkabau

1784-1847. Komunitas Bambu.

Fitriyanti. (2001). Roehana Koeddoes Tokoh Pendidik dan Jurnalis Perempuan Pertama

Sumatera Barat. Yayasan Jurnal Perempuan.

Hadler, J. (2010). Sengketa Tiada Putus. Matriakat, Reformis Islam, Kolonial Di

Minangkabau. Freedom Institute.

Hanani, S. (2020). Ruhana Kuddus Pelopor Gerakan Entrepreneur Perempuan di

Minangkabau. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 19(1), 1–14.

Kafa’ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)Volume 11, Nomor 2, Juli- Desember 2021 … | 157

M.C. Ricklefs. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Serambi.

Navis, A. A. (1984). Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau. Grafiti

Pers.

Salmon, C. (1977). Presse féminine ou féministe ? Archipel, 13(1), 157–192.

Sari, S. R. (2016). Dari Kerajinan Amai Setia Ke Soenting Melayoe Strategi Rohana Kuddus

Dalam Melawan Ketertindasan Perempuan Di Minangkabau. Kafaah: Journal of Gender

Studies, 6(2), 235–250.

Sunarti, S. (2013). Kelisanan dan keberaksaraan dalam surat kabar terbitan awal di

Minangkabau, 1859-1940-an: Kajian lintas media (Cetakan pertama). KPG (Kepustakaan

Populer Gramedia) bekerja sama dengan École française d’Extrême-Orient (EFEO), KITLV

Jakarta, [dan] Fadli Zon Library.

Sunarti, S. (2015). Suara-Suara Islam Dalam Surat Kabar dan Majalah Terbitan Awal Abad

20 di Minangkabau. Buletin Al-Turas, 21(2), 113–124.

Suryadi. (2003). Minangkabau commercial cassettes and the cultural impact of the recording

industry in West Sumatra. Asian Music, 51–89.

Suryadi. (2010). The impact of the West Sumatran regional recording industry on

Minangkabau oral literature. Wacana, 12(1), 35–69.

Suryadi. (2015). The recording industry and “regional” culture in Indonesia; The case of

Minangkabau. Wacana, 16(2), 479–509.

Suryani, A., Zed, M., & Hardi, E. (2019). Studi Komparatif: Sistem Tanam Paksa Sumatera

Barat Dengan Jawa Abad 19. Jurnal Kapita Selekta Geografi, 2(4), 11–20.

Taufik Abdullah. (2018). Sekolah & Politik Pergerakan Kaum Muda di Sumatera Barat,

1927-1933. Suara Muhammadiyah.

Yati, R. M. (2017). Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau Pada Awal Abad XX.

Kafa`ah: Journal of Gender Studies, 7(2), 147-158–158. https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.179

Zed, M. (2010). Dilemma Ekonomi Melayu: Dari Melayu Kopi Daun Hingga Kapitalisme

Global. TINGKAP, 6(2), 67–78.

Surat Kabar

De Locomotief, No. 138, 24 Juni 1921

Neratja, 15 Februari 1921

Oetoesan Melajoe, 1 Februari 1921

Kafa’ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)158 | Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2021

Kafa’ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)

Oetoesan Melajoe, 30 Desember 1921

Oetoesan Melajoe, 9 & 25 Maret 1914

Oetoesan Melajoe, No. 25, 7 Juli 1921

Soenting Melajoe No. 11, 12 September 1912

Soenting Melajoe No. 34 1 Oktober 1920

Soenting Melajoe, No. 10, 7 August 1912

Soenting Melajoe, No. 10, 7 Augusts 1912

Soenting Melajoe, No. 16, 19 October 1912

Soenting Melajoe, No. 21, 25 Juni 1920

Soenting Melajoe, No. 29, 11 Juli 1913

Soenting Melajoe, No. 30, 18 Juli 1913

Soenting Melajoe, No. 32, 8 Augustus 1913

Soenting Melajoe, No. 33, 17 September 1920

Soenting Melajoe, No. 33, 17 September 1920

Soenting Melajoe, No. 34, 1 Oktober 1920

Soenting Melajoe, No. 38, 26 September 1919

Soenting Melajoe, No. 38, 29 Oktober 1920

Soenting Melajoe, No. 4., 27 Juli 1912

Soenting Melajoe, No. 40, 12 November 1920

Soenting Melajoe, No. 47, 28 November 1913

Soenting Melajoe, No. 6, 10 Augustus 1912

Soenting Melajoe, No. 6, 10 Augustus 1912

Soenting Melajoe, NO. 8, 13 Februari 1913

Soenting Melajoe, No. 8, 24 Augusts 1912

Soenting Memajoe, No. 1, 4 Janoeari 1913

Catatan redaksi:

Tulisan ini sudah pernah dimuat oleh Kafa’ah: Journal of Gender Studies. Volume 11, Nomor 2, Juli- Desember 2021 . Minangglobal.com sudah mendapatkan ijinmemuatnya dari penulisnya : Addi Arrahman.

nline at http://kafaah.org/index.php/kafaah/